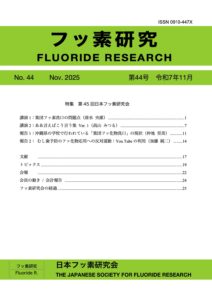

各地で広がる集団フッ素洗口を止めましょう!!〜45回フッ素研究会報告

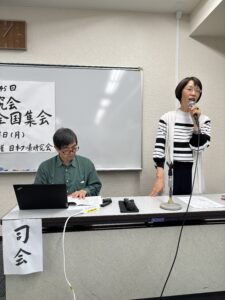

2025年11月3日(月)、東京神田の日本教育会館にて、第45回フッ素研究会集会が開催されました。

フッ素研究会は2024年1月に秋庭賢二さんが亡くなってからは、清水央雄さんが事務局をされていますが、3回目の開催となりました。

*申し込みは下記へ フッ素研究会の問い合わせページへ https://www.fluoridejapan.org/contact

洗口実施率とDPFよりフッ素洗口無意味の原点へ

集会は清水央雄さん(歯科医師)が、「集団フッ素洗口の問題点」について、新潟県の洗口実施率とDPF(2022年12歳対象)を示し、フッ素応用群は有意差はないものの、17歳になると全く差がないことを改めて確認したと発表しました。(フッ素洗口43号12~13頁:フッ素関係の資料はstoresで頒布しています。)

https://consumernetjp.stores.jp/

その上で、今回は、フッ素洗口率の高い10県と、10都道府県の生徒数に応じた加重平均でDMFの平均値を算出しました。単純平均では洗口率の高い10県では0.52に対して、洗口率の低い10都道府県では0.54であり、洗口に積極的な地域は虫歯は少ないものの先行が逆効果(虫歯抑制とならない)とされました。

また、学校での集団洗口の問題点として、一律に実施しているが責任の所在が不明であり、薬剤師も関与しないで行われている実態、誤飲や濃度間違いなどによる急性毒性の問題、同意を全員に出させていることで起きる対象者の取り違えなどの問題が指摘された。対象だけでなく薬剤の取り違えや事故の隠匿もあり、当然ながら事故の補償もされていない実態があると紹介されました。

午後の高山みつるさん(元養護教員)は、1992年に勤務先の山形県の学校でのフッ素洗口導入時から長年反対の立場を貫いてきた中で、自治体との交渉のノウハウをはじめ、山形県がフッ素洗口を押し留めてきた実績についての事例報告がされました。

全国での集団フッ素洗口が広がる中で、山形県では、55校で実施されていた集団フッ素洗口が統廃合の影響があったものの26校に減ったこと、効果がないことや副作用を明記してした添付文書の提示などで、教育委員会などでもフッ素洗口に疑問を持つ発言がされたことなどが紹介されました。(高山さんは独自にWebサイトを立ち上げ、情報提供をされています)

導入推進派に対する科学的面からの反論を含め、フッ素洗口が健康格差や「体育科」や「特別活動」の名の下に実施されることの不合理性、子どもの健康管理のためにフッ素洗口することは教育の場である学校ですべきでないことなどを話されました。

各地の報告

沖縄県では、歯科口腔条例が制定されました。養護教員などの運動もあり、フッ素洗口についての具体的な条文は入れられませんでした。2018年に多くの反対意見を押し切ってモデル校として O小学校で開始。保護者への同意書も養護教員が配布を命じられました。担任が計量し紙コップでの洗口がされました。2025年現在、集団フッ素洗口は7市町村で実施されています。2025年1月から開始された2校目のS小学校でも全員反対のアンケート結果を無視して開始されました。(詳細はフッ素研究No44)

宮崎県では26市町村でのフッ素洗口がされており、宮崎市では小学校46校中3校のみが実施していません.都城市でも26校中実施してないのは3校だけです.中学校ではしていないようですが、時間も問題との指摘もあります.週1回法で学校長に任せる形で行われています。

九州でも北九州市を皮切りにフッ素洗口が広がっています。大分市では1990年以降、フッ素塗布は18市町村全てで行なっていましたが、2007年の職場交渉で反対したものの、2008年には教育委員会の虫歯対策という名目で2009年からは導入が決められ、2013年からは広がりが加速しています。

新潟県では歴史的にフッ素洗口が推進されてきましたが、疑問を持った胎内市の養護教員の菅原菊子さんが、養護教員部への働きかけから神奈川県などにも講師として呼ばれ、フッ素の基礎から毒性、ミラノールやオラブリスなどの添付文書を示した上で、洗口をすべきではないことを知らせています。どうしても実施を避けられない場合の対処法を示し、健康づくりのための提案をしています。フッ素洗口を皮切りに子供の健康や教育への悪影響、養護教員の職場環境を含め他問題を報告されました。

今回の報告で最も衝撃的だったのは、東京都江戸川区での集団フッ素洗口開始の情報です。2024年秋に発覚したため江戸川区教職員組合が動きましたが、保育園(5歳児クラス)のモデル園を募集してのフッ素洗口拡大を目指していることについての反対運動が始まっています。ぶくぶくうがいのできない5歳児への洗口はすべきではありませんし、WHOも6歳以下の洗口は禁忌としています。

これまで、多くに問題点が指摘されてきたフッ素洗口が東京都内で始められた背景には10年前から自民党や特に公明党議員の働きかけがあったようです。フッ素洗口のモデル校としての実施を教育長に議会答弁させて進められているようです。

なぜ今、フッ素洗口か

フッ素洗口については長い反対運動の歴史があります。(参考:フッ素にNO!虫歯にフッ素は偽科学、フッ素洗口する?しない?:コンシューマネット・ジャパン発行)。

虫歯の実態は?

日本における 学校保健統計調査 による、児童・生徒の「むし歯(う歯)を有する者の割合」は、学校全体(幼稚園・小学校・中学校・高校)を学校段階別にみると、例えば 文部科学省の「学校保健統計調査」では、令和5年度において「むし歯(う歯)の者の割合」は、 小学校・高校で 4割を下回り、幼稚園・中学校で3割を下回っていると報告されています。

学年別(年齢別)データとしても、令和2年度の例で「10歳:37.05%」「11歳30.88%」「12歳:29.44%」という数値が出ています。

フッ素洗口の効果以前に、虫歯は相変わらず完全に無くすことはできない中で、なぜ、フッ素洗口が推進の一途を辿っているのでしょうか。その背景について、そもそものフッ素洗口の法的根拠とフッ素洗口を進めたい背景についておさらいしてみましょう。

フッ素洗口の流れはなぜ?

フッ素洗口の法的根拠

フッ素洗口はこれまで、歯科口腔保健法と各県歯科条例を根拠に進められてきました。

1970年に新潟県の小学校で開始され、1970年代より地域歯科保健施策の一環として普及しはじめました

歯科口腔保健法成立(2011年8月)には、フッ素の文言はありません。大臣告示(2012年7月に、本文にフッ素の文言はないものの別表1にむし歯予防優先順位のトップにフッ化物応用が記載されました。

乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期のすべてにわたる推奨

一方で、法の「不備」を補うかのように、フッ化物応用の文言の条例が制定されていきました。フッ素洗口を明言せずに、「科学的根拠に基づいたむし歯予防法など」などが条文化されているものもありましたが、1989年に8020運動が提唱されて以降、雲行きが怪しくなりました。

歯科口腔保健法制定前は学校保健法と憲法25条(健康で文化的な生活)根拠にしていましたが、法制定後は中曽根回答(注1)と厚労省ガイドライン(注2)がじわじわと洗口への地ならしを始めていきました。

条例制定で「フッ化物洗口」や「科学的根拠に基づくむし歯予防」を明文化

条例制定後は「歯科保健医療推進計画」で安全性有効性を前提に具体的マニュアル作成

反対地域むけの啓蒙活動~その流れで全国でモデル校方式と調査研究名目での推進が進められていきました。

協議会方式で歯科医師会、教育委員会、学校、保護者との連携の下すすめる方式でしたが、実施の責任は?曖昧なままでした養護教員の反対により、行政と学校の要請に歯科医が協力するという形で進められましたが、今回の集会での報告からわかったことは、2025年現在の状況は、学校現場の声を無視して教育長や教育委員会がトップダウンで学校長に通達的に文書を下ろしてくるやり方となっているようです。

学校等で実施するフッ素洗口の法的根拠としては母子保健法、学校保健安全法が考えられます。(後掲:レジュメ参照)

令和5年改正の持つ意味

口腔保健の推進に関する法律(平成23 年法律第95号)に基づき、平成24年(2012年)7月23日に基本的事項(平成24年厚生労働省告示第438号)が策定されました。

_____________ _____ _________________ _____中間・最終評価が行われた上で、令和5年(2023年)10月5日付けで「全部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第289号)」として、基本的事項が全面改正されました。

また、その前に令和元年11月26日付で「一部改正」があった旨、厚生労働省のサイトにも記載されています。

• 告示資料によると、改正の趣旨・概要は以下の通りです。

• 「生涯にわたる歯・口腔の健康づくりを展開できる社会環境の整備」及び「より実効性をもつ取組を推進するために適切なPDCAサイクルの実施」を重点に置いた。

• 目標指標の一部が悪化している、口腔の健康に関する健康格差がある、国・地方公共団体におけるPDCAの推進が不十分である、などの課題を受けて改正。

• 新たな基本的事項(通称「歯・口腔の健康づくりプラン(第二次)」)を令和6年度から令和17年度までの12年間とし、その期間中に中間評価・最終評価を行う計画となった。

• 目標・指標一覧を改め、ライフステージごとの課題対応・歯・口腔の健康の維持・向上を明確化。

• 具体的には、以下のような変更が含まれています。

• 「ライフコース」アプローチの明確化:乳幼児期から高齢期まで、各ステージを通じて「歯・口腔の健康づくり」が展開できる環境整備を重視。

• PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの実行を制度化・明記:地方自治体・関係機関が計画を実行し、評価・改善を行う体制の強化。

• 健康格差の縮小を明記:歯・口腔の健康に関して、地域・社会階層・ライフステージによる格差を縮小することを目標に加えた。

• 計画期間の設定:令和6年度~令和17年度を計画期間とし、中間・最終評価の時期を定めた。

• 指標・目標の見直し:既存の目標・指標の水準、必要性を再検証し、新指標を設定。

🔹 改正後(令和5年告示)におけるフッ化物関連の主な記述

• 【第2章 基本的方向】

• (抜粋)

• 「う蝕予防に有効な手段であるフッ化物応用(フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口、フッ化物配合歯磨剤の使用など)の普及を図ること。」

• →つまり、フッ化物応用は国として推奨される施策です。

• しかも、「洗口」も「塗布」「歯磨剤」と並んで明記されています。

• 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

• フッ素洗口は「その他保健に関する事項」~(安全性に問題があれば、そもそも実施すべきではないが)養護教員には児童への指導と保護者への助言ができる。

• 第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。

フッ素洗口は誰のため

会場でも、内科医から、「コロナで政策への不信感を覚えたが、フッ素洗口も調べるほどに誰の何のために行うのか疑問があるとの発言がありました。

学校保健での歯科医師(歯科業界の医療界への存在感アピール)のためとするほど、利権がある事業とは思えません。

健康増進法(第19 条の2 に基づく市町村健康増進事業: 努力義務)は歯周疾患健診のみが対象です。薬剤化されたことで薬剤メーカーの利権につながるのか。

推進側は「健康格差の是正」を挙げますが具体的な検証はされていません。子どものむし歯管理は集団ですることが必要なのでしょうか?

そもそもフッ素洗口の科学的根拠が不明な中で、「幼児・児童・生徒のう蝕予防のためのフッカ物応用、フッ素洗口の応用等の科学的根拠に基づいた効果的な取り組み並びに口腔保健に関する健康格差の縮小」という点を検証すべきです。

事業の実施は自治体に丸投げされています。歯科医師会や推進学者、行政からの天下り者が自治体に働きかけ、自治体が受け入れ、住民が反対しないところから集団洗口が進んできた「フッ素洗口」。やりやすいところからでなく各地にひ広がる現状に危機感を持って反対の声をあげていきましょう。

(古賀 真子)

フッ素研究会冊子をご希望の方は、

https://www.fluoridejapan.org/contact

そのたフッ素関係の情報に関しては

info@consumernet.jp

にお問い合わせください。

(補足レジュメ)

___________ (1)