「福島原発事故による放射線汚染は、福島県内の小児・青年の甲状腺がんの発生率を高めていることが明らか」〜原発推進の流れの中で、福島の被曝問題をどう伝えて対応を求めていくべきか?

医療問題研究会のメンバーでコンシューマネット・ジャパンの協力者である山本英彦医師は、インフルエンザワクチン問題を母里啓子さんとともに、その他の予防接種問題についてもEBMに基づいた鋭い分析をされてきました。2024年11月にはHPでも紹介している「予防接種を考える75の話」の監修も引き受けていただきました。

予防接種とともに、2011年の福島の原発事故後主として福島の小児甲状腺がんの問題にも深く取り組まれ、ドイツの数学者H.Sherb氏との共著論文では、政府やマスコミが取り上げない、甲状腺がんについての重要な論文を書かれています。

3.11事故から14年。電力システム改革を経て事故の被害はさまざままな個人や団体が取り組みを継続しています。

第7次エネルギー基本計画が閣議合意された中、そのパブリックコメントでは多くの原発回帰への反対意見が出されましたが、ことごとく無視されています。再稼働や実現不可能とも言える膨大な資金を原発に投資続けることの問題と同時に、過酷な事故後の被害についての実態を知ることから始めることが今こそ必要ではないでしょうか。

1990年代は原発反対運動が各地で起こりました。3.11後、再エネへのシフトや脱原発の流れが進められるかのようにみえた中での第7次エネルギー基本計画は真摯に原発問題に向き合って来た者に大きな落胆を与える内容です。

そもそも原発の何が問題なのか。今回、山本英彦医師から論文提供をいただくなかで、1冊の本の紹介も受けました。「原発・核燃と地域社会〜弘前大学の核燃講義」(北方新社)(注1)がその本です。弘前の内科医遠藤順子さん(2018年六ケ所村村長選で核燃料再処理工場反対を掲げ立候補された方)が第3章に「内部被曝と放射線科学の歴史」を執筆されていますが、他の章も六ヶ所村の各年サイクル施設、大間の原発、東通村の原発、むつ市の使用済み核燃料中間貯蔵施設を有する大規模原子力施設が集中的に立地する青森県下北半島を有する弘前大学での講演録をまとめた貴重な本です。

原発施設が立地された経緯から日本の原子力政策を紐解き、核燃サイクルの問題、放射線や原子力に関する基礎知識、から説き起こした者であり、これからの原子力政策を考えるための必読書といえます。

被曝の問題を扱う情報は週刊金曜日をはじめ優れた市民団体によるミニコミ誌紹介されるものの、日本のエネルギー政策上本質的なところは曖昧なままに進められています。

今回は曖昧にされ続けている「福島県における甲状腺がんの実態」について、論文を紹介させていただきます。(太線等は筆者)原文(英文)ご希望の方はお問い合わせをお待ちしています。

(古賀 真子)

福島県における甲状腺がん罹患率と外部実効線量との容量反応関係の解析

要約

目的; 2011年3月12日〜15日に発生した福島第一原子力発電所事故による放射性物質による汚染の影響を調査するため、2011年10月に福島県内に住む18歳未満の全住民の甲状腺超音波検査が開始された。2016年3月までに184例の甲状腺がんが発見された。

これらの甲状腺がんの多発については、放射線被ばくによるものか、全住民を対象としたスクリーニング効果によるものかの議論がある。 我々は、甲状腺がんの多発症例が放射性汚染によって引き起こされたかどうかを調べようと試みた。

方法; 2013年のUNSCEAR報告書に文部科学省が公表した大気および土壌放射線量のデータから、各自治体の平均外部実効線量(mSv)を計算した。 一方、甲状腺癌の発生率は、福島県民健康調査会議の第1回〜第26回の結果から算出した。 両者をロジスティック回帰分析することにより容量反応関係を調べた。

結果; 第1巡検査(先行検査)、第2巡検査(本格検査)、両者を結合した検査において、外部実効線量と甲状腺がんのIRRとの間に有意な回帰が示された。 第1巡のOR /μSv/ h = 1.167、p値のトレンド:P = 0.0293、結合検査のOR / mSv / h = 2.555、P値のトレンド:P = 0.0118

結論;福島における小児甲状腺がんの異常多発は、放射線被ばくによる可能性が高い。

概括

福島第一原子力発電所事故の後、多量の放射性物質が放出された。放射線量は900 PBq(131I:500PBq、137Cs:10PBq)と推定されている。チェルノブイリ事故と比較して、131Iの量は30%と推定され、137セシウムの量は10%と推定されている(1)。

チェルノブイリでは、原子力事故と甲状腺がんの発生率との関係は、エコロジカル(地理的相関)研究、症例対照研究、およびコホート研究によって証明されている。 さらに、放射線被ばく線量と甲状腺がん発生率との間の関係が証明されている。その後の スクリーニング検査についての研究もまた、容量反応関係を示した。

したがって、福島県においても甲状腺がんが発生していると推測された。

福島県の原子力事故後、事故発生時の福島県に住む18歳未満のすべての住民を対象に甲状腺超音波検査が開始された。

第1巡検査は先行検査と呼ばれ、1992年4月2日から2011年4月2日まで生まれた367,674人の福島県民を対象に、2011年10月から2014年3月まで実施された。

第2巡目検査はフルスケール調査 で、事故後の2012年4月2日から2012年4月1日までの年に生まれた子供たちに、2014年5月から2016年3月までに381286人の住民を対象に実施された。

第1巡検査では受診者は300476人(81.7%)、第2巡検査では270489人(70.9%)であった(2,3)。針生検は、主に直径1cmを超える結節を有すると判断された者に行われた。 1巡目の検査で115件(合計2016年3月31日)、第2巡目検査(2016年12月31日に計上)の69件が甲状腺がんと診断され、合計184件が甲状腺がんと診断された(2,3)。 3回目の審査が進行中であるが、途上であるため、この分析から除外した(4)。

2016年3月の県民健康調査委員会の中間要約では「甲状腺がんの有病率から推定される数十倍のオーダ」といわれている(5)。しかし、同じ要約の中で、放射線被ばくと甲状腺がんとの関係については「放射線量がチェルノブイリよりも少ないと考えられるため、放射線被ばくと甲状腺がんの関係について決定することはできない 。 そして「甲状腺がんの多発は過剰診断によるものだという意見があります」とも述べられている。

福島県の甲状腺がんに関する県民健康管理調査のデータを分析したいくつかの研究が報告されている。

Tsuda らは、主に福島県で一巡目の発表データから、国の年間有病率と比較して50倍の増加を示し、また福島県内の地域による罹患率に差があることも示した。 甲状腺がんの増加と原子力事故との関係が証明された(6)。

一方、Suzuki Sらは、「スクリーニング効果」に基づいて、甲状腺がんの増加と原子力事故との関連性を否定している(7,8)。 さらに、Katanoda らは過剰診断のためとして関連性を否定した(9)。

福島では、甲状腺がんの罹患率と放射線曝露量の関係を直接分析した研究報告は1つしかない(10)。その論文は、甲状腺がんの発見率と外部被ばく線量とは関連していないと主張している。が、彼らの分析は罹患率に基づいたものではない。

本研究の目的は、福島原発事故後のスクリーニングにおける甲状腺がんの発生率について人年を用いて算出し、甲状腺がん罹患率と土壌放射性汚染との相関を調べることである。

方法

研究デザイン:コホート研究

福島健康管理調査の結果として発表されたデータ(11,12)のみを使用した。

(図1)

甲状腺がんスクリーニングの第1巡目は、(図1)に示すように3つの領域に分けて実施された(2)。

対象は、2011年3月の福島第一原子力発電所事故時の18歳以下の福島県住民全員であった。

一巡目検査(福島県が「ベースラインスクリーニングプログラム」として報告)は、原子力発電所に最も近い最も汚染された地域から2011年10月に開始された。2012年度(2012年5月〜2013年3月)は、主に福島県中部で実施された。 2013年度(2013年4月〜2014年3月)は、原子力発電所から比較的遠方の内陸部で実施された。

第2巡目検査(福島県は「第1回フルスケールスクリーニングプログラム」として報告)は2014年4月に開始された。第1巡目検査の対象に、2011年4月2日から2012年4月1日までに福島県で生まれた子供が新たに対象として加えられた。第2巡目は、第1巡目のの「2011年度エリア」と「2012年度エリア」の2つのエリアで2014年4月から2015年3月までの期間に行われた。同様に、第1巡目の「2013年度エリア」が第2巡目の「2015年度エリア」として、2015年5月から2016年6月にかけて計画された(13)。

第3巡目検査は2016年5月に始まりましたが、2016年9月30日(14)(2017年3月31日現在の35.8%)(15)の時点で14.7%しか実施されていない。 また、第3ラウンドの「疑わしい症例」や「確定症例」の数は、市町村別ではなく、福島県の4つの地域でまとめて公開されるように変更された。 したがって、第3ラウンドのデータはこの研究から除外した。

それぞれのラウンドの最初の甲状腺スクリーニングで、直径5mm以上の小結節や直径20mm以上の嚢胞などの異常を発見した患者を「確認検査」に送り、正確な超音波検査を行い、必要であれば、 針生検が行われた(図2)(13)。

(Fig.2)

針生検の結果としてのほとんどの「疑わしいまたは悪性の」症例は、手術を受けた。 手術を受けた人の中には、がんではない人が1人しかいなかった。そのため、その1例を除いて、手術を受けなかった「疑わしいまたは悪性の」症例を有するすべての患者をがんとして数えた。

(図2の説明)

(A1)結節および嚢胞がない

(A2)結節≧5.0mmまたは嚢胞≧20.0mm

(B)結節>≧5.1mmまたは嚢胞>≧20.1mm

(C)すぐ確定診断を実施

2) 回帰性の検討

各自治体の平均実効線量を説明変数とし、発生率比(IRR)を目的変数としたロジスティック回帰分析を試みた。 ロジスティック回帰分析により、容量反応関係の有意性を検討した。

A.発生率の算定:

発症率の対象は、第26回調査会で甲状腺超音波検査を受けた被験者、および針生検によって甲状腺がんと診断された被験者である。 針生検で甲状腺がんと診断されたが、手術後に良性腫瘍と診断された1人の被験者は除外した。 福島県内の59の自治体ごとに、第1巡検査、第2巡検査結果、合算検査結果から発生率比(IRR)を算出した

B.人年の推定:

観測期間は、原発事故が発生した2011年3月から各自治体の甲状腺超音波検査が実施された時点までとした。 各個人の正確な検査日は公表されていないため(福島医科大学の理事の一人から学術論文を作成するように要請したが、公開されていないと述べたため)。 約3ヶ月に1回開催された福島県民健康調査会議から次の会議(会議と会議の間の4分位で検査が行われたと推測された)から人月を計算し、最終的に12で割って年を計算した。 人月計算では、次の式を使用した。

a:事故の日付

b0:予定された一次スクリーニング日

bx:スクリーニングを受けた人の数が発表された日

nx:実際に一次スクリーニングを受けた人の数

(b0-a)* n0 +Σ(bx-bx-1)*(nx-nx-1)/ 4

すべての受診者の初回受診の割合は76%だったので、4分位点を使用した。

第1ラウンドと第2ラウンドの結合受診者について、分母は(第2ラウンドの試験参加者)+(第1ラウンドのみの受診者)として計算された。 第1回および第2回の検査のがん発生率は、同じ方法で実施されたスクリーニングの結果であるため、第1回と第2回を合わせた。 また、原子力事故による被ばくによるものであることを前提としているため、第1ラウンドと第2ラウンドを組み合わせた。

C.最終確定甲状腺がんの数:

甲状腺がんの数については、第23回福島健康管理調査発表(2016年3月31日まで)の第1回検査(予備ベースライン調査)115件、第26回第2回検査69件(本格調査) 福島県保健管理調査の発表(2016年12月31日まで)を最終的な確定例とした(2,3)

D.放射線量計算:

2011年6月14日に換算された放射線量のデータセットを使用した。 このデータセットは、文部科学省の指導の下、福島県の土壌・大気の2200箇所からデータを収集したものである。このMEXTデータセットは、土壌と大気の線量を同時に記述した唯一の公開データセットであり、UNSCEARレポート2013(16)には人口分布との関係も掲載されていたため使用した。文部科学省のデータには、メッシュとして1km 2、土壌表面から5cmまでの平らな場所を選んだ5つの土壌サンプルが集められている。 土壌採取地点の1mの空中線量も測定された。測定は2011年6月から2011年7月まで行われた(16)。

外部実効線量の計算

MEXTのデータセットに基づき、各自治体の加重平均個人外部有効線量を以下の式に従って算出した。(17)

「福島県健康管理調査」の「基本調査」(18)として福島県内の200万人の住民全員に外部被ばくについてのアンケート調査が実施されている。 アンケート集計率は27.6%であり、地域ごとの集計のばらつきも多く、また周辺の都道府県との比較ができない可能性がある。 これらの理由から我々はそれを採用しなかった。 そこでセシウムを含む放射線量を代用データとして用いた

結果

(表1)は、試験の第1ラウンド(暫定)および試験の第2ラウンド(フルスケール)の被験者および参加者の数および甲状腺癌の数について被験者および参加者の数を示す。 第1、第2、および結合人年、IRRおよび平均線量を(表2)に示す。

ロジスティック回帰分析の結果は以下の通りである。

第1回調査の全データ(115件)

Combined data

第1巡目、第2巡目、そして結合検査のいずれかにおいても、上記に基づいて、福島小児甲状腺がん発生率と放射線外部実効量との間に容量反応関係が認められた。

討論

1 簡単な要約

福島県県民健康調査による甲状腺がんの罹患率は、自治体ごとの人年を用いて算出した。 原子力事故による各自治体の放射線量は、MEXTデータセットを用いて算出した。 第1巡目検査、第2巡目検査、および結合ラウンドのいずれでも、甲状腺がんのIRRと外部実効線量との間に容量反応関係が認められた。

2.人年法の必要性

福島第一巡目の甲状腺スクリーニング超音波検査は、一部の地域では事故後7ヶ月めに始まりましたが、他の地域では3年近く経っている。 したがって、事故とスクリーニングの時期との間の時間は、地域によって4〜5倍変化する。 また、汚染レベルが高い地域ではスクリーニングが早期に開始され、事故とスクリーニングの間の時間は短くなった。このような場合、地域間の発生率を比較するために人時を使用する方がより正確である。

我々は福島で初めて、甲状腺がんの罹患率と各市町村の放射線量との関係を人時で調べた。

3.チェルノブイリ研究との比較

チェルノブイリでは、エコロジー(地理的相関)研究(19,20,21,22)、症例対照研究(23,24,25)、コホート研究(26,27,28)が行われた。 これらの研究は、甲状腺がん発生率と甲状腺曝露が有意に相関していることを示している。 甲状腺がんの1,800人以上の子どもの報告を受けて、UNSCEAR2008はチェルノブイリにおける放射線と甲状腺がんの関係を確認した。 しかし、甲状腺がんと集団スクリーニングの効果との関係を評価することは不確実であると考えられた(29)。

Zablotskaらは、曝露量がわかっているコホートで甲状腺の超音波検査を用いてスクリーニング検査を繰り返した。 最初のスクリーニングはプレスクリーニングと呼ばれ、2回目以降の通常のスクリーニングとは区別された。 プレスクリーニングとその後のスクリーニングを結合させた結果でも、甲状腺がんと放射線量の間の容量反応関係が証明された(30)。 第一回スクリーニングだけでなく、結合スクリーニングでも、容量反応関係が認められたことは我々の結果と同じであり、放射線の影響が「スクリーニング効果」よりも強いことを示している。

チェルノブイリの研究では、甲状腺曝露量は、直接的な甲状腺測定、甲状腺への131 Iの時間的変動を評価するために使用された放射生態学的モデル、および個人的なインタビューのような方法によって推定された(22,25,27,28) 。 被験者の被ばく線量は、MEXTデータセットで推定された福島の被曝線量よりも大きかった可能性がある。

しかし、MEXTデータセットからは、137Csの土壌の汚染度を見ると、福島県で185kBq / m 2以上の地域に137084人が住んでいる。 一方、ベラルーシのゴメリ州には218303人が185 kBq / m 2以上、ゴメリ以外には185 kBq / m 2以上の地域に118,795人が住んでいた(31)。 (137Csの濃度が185 kBq/ m 2を超える地域は、チェルノブイリでは「義務的再定住ゾーン」と指定されている)(ADD1)。137Csの土壌汚染に関しては、福島はベラルーシに匹敵している。

さらに、SPEEDIのデータから、3月12日から4月24日まで福島で累積された甲状腺相当線量は、避難区域で約100mSvを超えています(図3)(32)。 また、2013年のUNSCEAR報告では、吸収された甲状腺の線量は47-83mGy(避難しない場合は36-795mGy)、WHO 2012の場合は100-200mSv(34)と推定されています。したがって、福島における実際の甲状腺等価線量はかなり高い可能性があります。

4. 福島原発事故論文との比較

福島の甲状腺がんについて議論された論文のほとんどは、住民の放射線量が極端に少ないため、甲状腺がんを増やすことはできないと主張している。しかし、甲状腺がんの検出率が異常に高いため、「甲状腺がんの発生率は増加していない」と説明するために、次の2つの主張がある。典型的なものは、症状が現れる前に甲状腺がんが超音波検査装置によるスクリーニング検査で発見されるという「スクリーニング効果理論」である(7,8)。しかし、この主張は、多くの人々がすでに準国際基準で手術を受けているという事実を説明することはできない。したがって、検出され手術されたがんの多くが「過剰診断」されたと主張する論文もある(9)。両者は、甲状腺がんの過剰と原子力事故との関係を否定するために使用される。

一方、チェルノブイリでは放射性ヨードと接触しない世代や低線量域では、超音波スクリーニングによって甲状腺がんが発見されていない(35)。 したがって、事故による影響がなければ、福島では甲状腺がんがほとんどみられないはずである。

林田らは、青森県、山梨県、長崎県の3つの大学病院で、3歳から18歳までの患者4365人を対象に甲状腺超音波検査を行い、甲状腺がん1例を発見した(36)。この論文は、この発見率が福島とほぼ同じであると主張する論文として引用されることが多い。しかし、同じ時期に13の避難した市区町村の甲状腺がんは6ヶ月で14/41934であった。 ポアソン分布によれば、避難地域における甲状腺がんの95%信頼区間は、3都道府県よりも明らかに有意である。 この論文のように、偶然に発見された症例に基づいて、多くの人々が福島の過剰甲状腺がんを否定している。

Katanodaらは、福島における甲状腺癌の割合は、有病率の予測値の20〜30倍であると述べた。しかし、放射線被ばくとの関連については、福島の甲状腺がん患者65例で最大線量は2.2 mSvであったので、過剰甲状腺がんは線量の影響を受けていないと推定した(17)。これは、低用量でのLNT仮説の明らかな拒絶である。 LNT仮説はICRPが受け入れる論理であるため、この仮説が無効であることを示す必要があります(37)。

Tokonamiらは、2011年4月に退去した42人の甲状腺I131の等価線量を測定し、0-19歳の6人の甲状腺相当用量が平均3.5 mSvであったことを発表した。実際に、この6名のうちの2名は21および23mSvであった。被験者数が少なかったため、甲状腺等価線量は83 mSvまでになる可能性があると報告した。また、プルームによる吸入暴露は、3月15日のわずか4時間であったと推定され、その期間だけの甲状腺等価線量が評価された(38)。

古田らは、福島第一原子力発電所の約130km南に位置する東海研究開発センターで、3月15日から4月15日までの放射性物質の濃度と降下量を測定し、この間の子供の甲状腺相当線量を約20mSvと計算した(39) 。 UNSCEAR2013 AttachmentC-9(40)のデータに同じ計算式を適用すると、避難区域だけでなく、いわきなどの甲状腺等価線量も100mSvを超える。

キムらは、2011年3月24日から3月30日にかけて、甲状腺に線量計を接触させて0-15歳の児童1080人の放射線量を測定した結果を発表した。周囲線量が0.07~0.17μSv/ h(0.2μSv/ hは1歳児の甲状腺相当線量100mSvにあたると推定された)の高所で0.2μSv/ hを下限とした検診であり、 さらに、I 131の特定のスペクトルガンマ線の検査ではなかった。すなわち、甲状腺当量は測定されなかった。(41)

Kamadaらは、2011年3月11日から54日間、避難場所にモニタリングポストの線量を蓄積することにより、外部実効線量を推定した(42)。外部実効線量は、4人の子供について3.9mSv〜5.6mSvであった。しかし、著者らは、3.9〜5.6mSvの値が15-22mSv相当の線量であり、子どもが避難しなければならないと結論づけた。子どもの線量は測定高さから30%増加し、子どもは約3倍 大人より放射線に敏感だから(Add2)である。だから、著者はそれが20mSvを超える線量であり、54日目までに避難すべきだったと結論づけた(42)。

Tsuda et al。 (6)は、4年間の潜伏期間を用いて、日本の年間発生率と比較して、福島県の中央区域の小児甲状腺がん発生率比が50(95%CI = 25,90)であったと仮定する。 最近発表されたIvanov らによる推定によると、 ほぼ同じ潜伏期間での「スクリーニング効果」は6.7倍とした。(43)イワノフの推定でも、福島における甲状腺がんの発生率は日本の年間発生率の30倍である。Tsuda Tら(6)は、福島県内の各地域における甲状腺がんの検出率に差を認め、原子力事故との関連性を示している。 彼らはまた、事故とスクリーニングとの間の時間の長さの影響を考慮すべきであると議論した。

5.福島県における甲状腺がんと放射線量を比較した論文。

鈴木らは、MEXTの空間線量を基に福島県を3~4群(高線量、中線量、低線量群)に分類し、各群5mSv以上に曝露した住民の割合を比較し(福島県の基本調査データ)(18)、各群における甲状腺がんの有病率に差はないと結論した(7,8)。

大平らは同線量データ(最高線量域、中線量域および最低線量域)に基づいて福島県を3つのグループに分類した。 各群の有病率ORと信頼区間を比較した結果、甲状腺癌と放射線量の間に容量 – 反応関係はないと結論した(10)

両方の論文に共通しているのは、アンケートに基づく個々の線量と、各自治体における甲状腺癌の有病率とを比較していることである。 有病率を罹患率で置き換えると、我々の分析方法と矛盾しない。

限界

1)一次スクリーニングが実際に実施された時点のデータは公開されていない。 そこで、公表されたスクリーニングスケジュール表と、3ヶ月に1回発表される検査率のデータから推定した。 この方法により、実際にスクリーニングを行った期間を見積もることができると考えられる。 より正確な分析のためには、スクリーニングが実際にいつ行われたかというデータを公開する必要がある。

2)福島原子力発電所事故後の多くの住民の甲状腺被ばく線量を直接測定または推定したデータはほとんどない。 そこで、MEXTデータセットからの外部実効線量のみを線量として計算した。 これに加えて、吸入した内部被ばく線量と外部被ばく線量、初期プルーム、食事による内部被ばく線量、これらを初期被ばく線量の評価に加える必要がある。しかし、これらのデータは実際に測定された物理量ではなく、またこれらのデータはそれぞれ推定値であるため、様々な換算係数などにより多くのバリエーションがある。 そのため、測定された値と定量的に等価な外部実効線量の計算値は、被曝線量を正確に反映していると考える。

3)甲状腺がんを発症した群と対照群の放射線量を比較することで分析することは不可能であった。情報が十分に公開されていないためである。 しかし、明らかに甲状腺がんと放射線量の間の容量 – 反応関係を、各自治体についてのIRRとロジスティック回帰分析を用いて証明することができた。

結論

福島県の各市町村の甲状腺がん発生率と放射線量の間で、統計的に有意な容量 – 反応関係が示された。mSv / hあたりのオッズ比は、すべての自治体で1.129(p値は傾向p = 0.0153)、市町村では2.5mSv / h未満(p値は傾向p = 0.0118)であった。

福島原発事故による放射線汚染は、福島県内の小児・青年の甲状腺がんの発生率を高めていることが明らかになった。

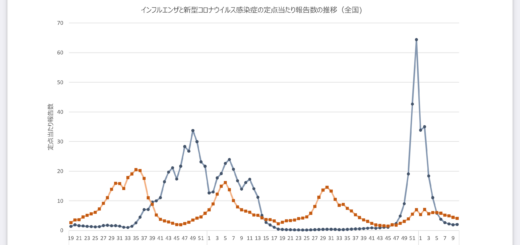

(図3) SPEEDIによる1歳小児の累積甲状腺等価線量

(表1)

(表2)

Authores’ conflict : no

Authors’ contributions

Hidehiko Yamamoto conceived of the study, initiated the study design and organized some data

Keiji Hayash organized and wrote a part of paper, gathered some of the literature and organized it.

Scherb Hagen organized and analyzed data, created the paper, gathered the literature and organized it.

Reference

1 | Estimation of Radioactive Material Released to the Atmosphere |

2 | |

3 | The 26th Prefectural Oversight Committee Meeting for Fukushima Health Management Survey http://fmu-global.jp/survey/the-26th-prefectural-oversight-committee-meeting-for-fukushima-health-management-survey-2/ |

4 | |

5 | |

6 | Tsuda H. Thyroid Cancer detection by Ultrasound Among Residents Ages 18 Years and Younger in Fukushima, Japan: 2011 to 2014; Epidemiology • Volume 27, Number 3, May 2016 |

7 | Suzukki S. Childhood and Adolescent Thyroid Cancer in Fukushima after the Fukushima Daiichi Power Plant Accident: 5 Years On Clinical Oncology 28 (2016) 263e271 |

8 | Suzuki S. Comprehensive Survey Results of Childhood Thyroid Ultrasound Examinations in Fukushima in the First Four Years After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident Thyroid Volume 26, Number 6, 2016 |

9 | Katanoda K. Quantification of the increase in thyroid cancer prevalence in Fukushima after the nuclear disaster in 2011-a potential overdiagnosis? ; Japanese Journal of Clinical Oncology, 2016, 46(3) 284–286 |

10 | Ohira T. Comparison of childhood thyroid cancer prevalence among 3 areas based on external radiation dose after the Fukushima Daiichi Nuclear power plants accident Medicine (2016) 95:35(e4472) |

11 | |

12 | |

13 | |

14 | Thyroid Ultrasound Examination (Second Full-Scale Thyroid Screening Program) http://fmu-global.jp/survey/proceedings-of-the-27th-prefectural-oversight-committee-meeting-for-fukushima-health-management-survey/ |

15 | |

16 | UNSCEAR Report2013 Annex-D ATTACHMENT C-7 |

17 | Generic Procedures for Assessment and Response during Radiological Emergency :IAEA-TECDOC-1162 |

18 | |

19 | Buglova EE1, Kenigsberg JE, Sergeeva NV. Cancer risk estimation in Belarussian children due to thyroid irradiation as a consequence of the Chernobyl nuclear accident. |

20 | Jacob P1, Kenigsberg Y, Zvonova I, et al. Childhood exposure due to the Chernobyl accident and thyroid cancer risk in contaminated areas of Belarus and Russia. Br J Cancer. 1999 Jul;80(9):1461-9. |

21 | Heidenreich WF1, Bogdanova TI, Jacob P, et al. Age and time patterns in thyroid cancer after the Chernobyl accidents in the Ukraine. Radiat Res. 2000 Dec;154(6):731-2;discussion 734-5. |

22 | Likhtarov I1, Kovgan L, Vavilov S, et al. Post-Chernobyl thyroid cancers in Ukraine. Report 2: risk analysis. Radiat Res. 2006 Aug;166(2):375-86. |

23 | Astakhova LN1, Anspaugh LR, Beebe GW, et al. Chernobyl-related thyroid cancer in children of Belarus: a case-control study. Radiat Res. 1998 Sep;150(3):349-56. |

24 | Davis S1, Stepanenko V, Rivkind N, et al. Risk of thyroid cancer in the Bryansk Oblast of the Russian Federation after the Chernobyl Power Station accident Radiat Res. 2004 Sep;162(3):241-8 |

25 | Cardis E1, Kesminiene A, Ivanov V, et al. Risk of thyroid cancer after exposure to 131I in childhood. J Natl Cancer Inst. 2005 May 18;97(10):724-32 |

26 | |

27 | Tronko MD1, Howe GR, Bogdanova TI, et al. A cohort study of thyroid cancer and other thyroid diseases after the hornobyl accident: thyroid cancer in Ukraine detected during first screening. J Natl Cancer Inst. 2006 Jul 5;98(13):897-903 |

28 | |

29 | UNSCEAR2008 AnnexD Health effects due to radiation from the Chernobyl accident http://www.unscear.org/docs/publications/2008/UNSCEAR_2008_Annex-D-CORR.pdf |

30 | |

31 | |

32 | 原子力安全委員会におけるSPEEDI の活用について (About utilization of SPEEDI by Nuclear Safety Commission: in Japanese) |

33 | UNSCEAR 2013 Report AnnexA |

34 | WHO Preliminary dose estimation from the nuclear accident after the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami |

35 | Demidchik YE1, Saenko VA, Yamashita S. Childhood thyroid cancer in Belarus, Russia, and Ukraine after Chernobyl and at present. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007 Jul;51(5):748-62. |

36 | Hayashida N. et al. Thyroid ultrasound findings in a follow-up survey of children from three Japanese perfectures : Aomori, Yamanashi ,and Nagasaki SCIENTIFIC REPORTS | 5 : 9046 | DOI: 10.1038/srep09046 |

37 | ICRP2007 recommendations |

38 | Tokonami S. Thyroid doses for evacuees from theFukushima nuclear accident SCIENTIFIC REPORTS | 2 : 507 | DOI: 10.1038/srep00507 |

39 | Furuta S. Results of the Environmental Radiation Monitoring Following the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant–Interim Report (Ambient Radiation Dose Rate, Radioactivity Concentration in the Air and Radioactivity Concentration in the Fallout)- JAEA-Review 2011-035(Japanese) |

40 | UNSCEAR 2013 report Attachment C-12 |

41 | Kim E. Screening Survey on Thyroid Exposure for Children after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident ; NIRS-M-252 , pp.59 – 66 , 2012-12 |

42 | Kamada N. Radiation doses among residents living 37 km northwest of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant. J Environ Radioact. 2012 Aug;110:84-9. Doi: 10.1016/j.jenvrad.2012.02.007. Epub 2012 Mar 16https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22445876# |

43 | Ivanov V.K., Kashcheev V.V., Chekin S.Yu., et al. Thyroid cancer: lessons of Chernobyl and projections for Fukushima : http://www.radiation-and-risk.com/en/year2016-en/issue2 |

Add1 | Nesterenko V.B. ,Nesterenko A.V. ECRR 2006: Chernobyl 20 years after chapter12 |

Add2 | Preston DL, Shimizu Y, et al : Studies of mortality of atomic bomb survivors. Report 13: Solid cancer and noncancer disease mortality: 1950-1997. Radiat Res. 2003 Oct;160(4):381-407 |

注1