電気料金を知る その2 電力システム改革の「行方」 長期脱炭素オークションって何?

3.11以降、電力システム改革のもと、小売の自由化を経て電気料金はさまざまな他の要因とあいまって上昇を続けています。

私たちは、安定供給を望み、できるだけ低減化した電気を消費したいと願ってきましたが、地球温暖化や再生エネルギーの普及の実態、それらをグリップする制度設計がどう進められているのかよくわからなくなっています。

託送料金訴訟に取り組む中で、容量市場拠出金が新電力の供給原価を上昇させているといることについての相談があり、安定電力を支える仕組みとして設計されたのが、容量市場とは一体なんなのか、そして、マスコミでも一部取り上げられている長期脱炭素電源オークションに原子力発電の安全対策費用が乗せられ、それが最終的に消費者の負担になっていることについて調べてみることにしました。

容量市場とは

容量市場とは、将来必要となる電力の供給力(kW)を確保する市場で、発電事業者が提供可能な供給力に対して小売電気事業者らが容量拠出金を支払い、安定した電力供給を支える仕組みです。容量市場は「メインオークション」「追加オークション」「長期脱炭素電源オークション」の3つの入札から成り、将来の供給力を段階的に確保します。

長期脱炭素電源オークションはその一部で、脱炭素電源(再生可能エネルギーなど)への新規投資やリプレースを促進し、原則20年間にわたる供給力を確保する制度です。発電事業者は自身の固定費をカバーするための価格で入札し、低価格順に採用されます。

落札者は広域機関と容量確保契約を結び、その期間中に容量確保契約金額を受け取れますが、市場収益の一部は還付するルールがあります。この仕組みは投資の予見可能性を高め、中長期的な電力の安定供給と脱炭素化を同時に促進します。

つまり、容量市場は将来の電力供給力を保証する市場であり、長期脱炭素電源オークションはその中で脱炭素電源の安定的投資と供給力確保を目的とした長期契約の競争入札制度です。

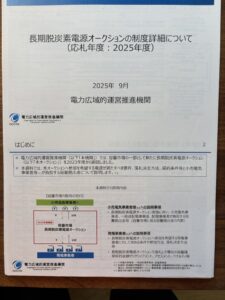

長期脱炭素電源オークションとは

制度の財源は小売電気事業者の拠出金により賄われ、最終的に電気料金へ転嫁されます。一方で、オークションによる競争原理が働くことで発電コストが下がる可能性があり、長期的な視点では再生可能エネルギーや原子力など燃料費がかからない電源が増えるため、電気料金の安定化や低減が期待されるとされていますが、脱炭素電源の大量導入で市場価格が下がる「カニバリゼーション効果」や、電源投資の遅れによる供給力不足が続く場合は、電気料金の高止まりにつながるリスクも指摘されています

制度設計上、発電事業者には20年間の収入予見性が与えられるため、供給安定に貢献し、燃料輸入に依存しない安定した価格形成の基盤となります。

長期脱炭素オークション仕組みの流れ

① 発電事業者は脱炭素電源の導入や新設のための投資コスト(主に初期の建設費など)をオークションで応札します。

② オークションで落札された事業者には、供給力の対価として原則20年間固定収入(容量確保契約金額)が支払われます。

③ この費用の原資となるのが容量拠出金で、小売電気事業者が広域機関に支払います。最終的に、電気料金の一部として消費者に負担が回されます。

短期的上昇の要因としては、新規設備導入のコストや原発など大型設備の初期費用が一括で反映されやすい点があります。

電気料金を構成するもの

家庭の電気料金には複数の費用項目(基本料金・電力量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金・容量拠出金・託送料金)が上乗せされる構造となっています。

家庭の電気料金に上乗せされる主な費用項目

基本料金:電気を使わなくても毎月固定でかかる費用で、送配電網や設備維持コストなどが含まれます。

電力量料金(従量料金):使用量に応じて加算されます。

燃料費調整額:発電用の燃料価格変動を反映した調整費用で、国際市況や為替で単価が毎月変動します。

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金):再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を支えるため、全国一律単価で使用量に応じて加算されます。

容量拠出金(長期脱炭素オークション由来):将来の安定供給確保のための費用で、小売電気事業者に請求され、最終的に料金へ転嫁されます。

託送料金:送電・配電線利用に関するコストで、これも基本料金や従量料金に内包されています。

① 既存原発の安全対策投資が長期脱炭素オークションに含まれるのは、脱炭素電源の長期安定供給の観点から意義がある一方で、制度の本来目的や費用負担の公正性、競争性の観点から問題視される点もあり、投資対象を限定することが求められます。

② 米国の一部州のように既設原発の安全維持や運転継続を支援するための市場メカニズム(クレジット制度)を通じた制度例は存在するものの、欧州諸国やカナダでは安全対策は規制遵守義務であり、オークションやクレジットのような直接的補助を伴う仕組みは少ないのが現状です[jeli +2]。長期脱炭素オークションで電気料金が短期的に上がるのは、発電事業者が行う脱炭素電源の導入や安全対策工事などの投資コストを、容量拠出金として小売電気事業者が負担し、それが最終的に消費者の電気料金に転嫁されるためです。オークションによる長期契約で、初期投資費用の回収が先行し、短期的には電気料金上昇の要因となりますが、中長期的には発電コスト低減や価格安定化が期待されています。

③ 長期脱炭素オークションで既設原子力発電所の安全対策工事も対象に含まれることには、脱炭素電源の長期安定供給確保という観点から意義がある一方で、制度の競争性の観点や費用負担の公正性に関して問題視される点もあり、投資対象を限定する運用が求められています。

他国の類似制度では、米国の一部州で既設原発の維持や安全対策のためのゼロ・エミッション・クレジット(ZEC)制度など、市場メカニズムを通じた支援例がありますが、欧州諸国やカナダでは安全対策は厳格な法令・規制遵守として位置づけられ、直接補助を伴う制度は限定的です。

日本ではなぜこの制度が採用され、実際にどのような運用がされているのかを資源エネルギー庁に質問したところ回答していただきましたので紹介します。

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課 電力供給室の担当の方から大変丁寧な説明をいただきました。

*引き続き電力問題についての質問等を継続していく予定です。

質問書提出後、新たにネットワークに参加された団体を含めると下記の団体が今回の取り組みに参加されました。特 定 非 営 利 活 動 法 人 コ ン シ ュ ー マ ネ ッ ト ・ ジ ャ パ ン

一 般 社 団 法 人 グ リ ー ン コ ー プ 共 同 体

静 岡 放 射 能 汚 染 測 定 室

浜 岡 原 発 の 再 稼 働 を 許 さ な い 静 岡 県 ネ ッ ト ワ ー ク家庭科不射線授業作り研究会電力問題について考えるネットワークへの参加をお待ちしています。

(古賀 真子)