帯状疱疹ワクチンが定期接種化〜知らないうちに増え続ける予防接種は本当に必要?

昨年より、地方議員の方から、帯状疱疹ワクチンの接種補助の是非についての質問が相次ぎました。帯状疱疹ワクチンは、北海道の過疎地を皮切りに、政令指定都市では名古屋市が率先して補助を行っていることがわかりました。

2024年の第61回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(7月18日)では資料2として帯状疱疹ワクチンが挙げられ、

(同部会資料29

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001276352.pdf

(同部会提出されたファクトシート)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001328135.pdf

2024年12月18日の第同部会ではついに帯状疱疹ワクチンの定期接種B類型への導入が決められました。(議事録抜粋は(注2))

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001380546.pdf

帯状疱疹ワクチンの自治体の補助と定期接種化の経緯

シングリックス(グラクソスミス・クライン社)の発売とほぼ同時に、名古屋市が50歳以上の市民を対象とした半額助成を始めて以降、自治体による帯状疱疹ワクチンに対する公費助成の動きが広がりました。

公費助成を実施する自治体数は、2023年4月の時点では全国1,741市区町村中201自治体だったのが、2024年8月には707自治体に増加し、栃木県と群馬県では県内の全自治体が公費助成を行っているようです。

対象年齢は大半の自治体で50歳以上、一部では65歳以上とされ、ワクチン費用の半額程度を助成しているケースが多いようです。一方、大阪府では公費助成制度を設けている自治体はなく、地域による格差が大きい。企業などの健保組合が助成している場合があり、行政以外の後押しもなされています。

過去にはPPSV23(肺炎球菌ワクチン)の助成を行う自治体数は、2007年に50、2009年に100、2010年に200自治体を超え、2014年には晴れて65歳以上の高齢者に定期接種B類型ワクチンに採用された経緯がありました。

私たちは過去に良かれと思って導入されたワクチンによる副反応での被害を正確に把握しているとは言えません。(注1)

帯状疱疹ワクチンについて、Q&Aで考えてみましょう。(斜め書体は筆者見解)

Q1 帯状疱疹はどんな病気ですか?

帯状疱疹は、体内の水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルスが活動を再開することで発症します。主に子どもの頃に、このウイルスにはじめて感染すると、水ぼうそうを発症します。そして、水ぼうそうが治った後も、ウイルスは脊髄から出る神経節という部位に潜んでいます。

普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症することはありませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動、増殖しはじめます。そして、ウイルスは神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、帯状に痛みや発疹(ほっしん)が出る帯状疱疹を発症します。

85歳の人の約50%が帯状疱疹罹患、80歳までに3人に一人が帯状疱疹罹患と推定、水痘罹患歴のある人の約10%~30%が生涯に一度は帯状疱疹を発症する。罹患するリスクが高い18歳以上とは免疫不全の人は注意する必要があります。

Q2帯状疱疹の症状は?

数日~10日間ほど神経痛のような痛みがあり、その後、身体の左右どちらか一方の神経に沿って帯状に赤い発疹が出現するのが特徴です。赤い発疹に続き、中央部がくぼんだ特徴的な水疱(すいほう/水ぶくれ)が出現しますが、皮膚と神経の両方でウイルスが増殖して炎症が起こっているため、皮膚の症状に加えて強い痛みを伴います。顔面に起きる帯状疱疹では、角膜炎や結膜炎を引き起こしたり、まれに耳鳴りや難聴、顔面神経麻痺などの合併症が出現することがあります。また、腰部や下腹部に発症すると、便秘になったり、尿が出にくくなったりという症状を伴うこともあります。(注3)

Q3帯状疱疹は怖い病気ですか?合併症は?

合併症の危険性は年齢により異なり、健康な小児ではあまりみられませんが、15歳以上と1歳以下では高くなるようです。1~14歳の子どもでの死亡率は10万あた り約1例ですが、15~19歳では2.7例、30~49歳では25.2例と上昇します。合併症として、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、中枢神経合併症 などがあります。

水痘に合併する肺炎は通常ウイルス性ですが、細菌性のこともあります。中枢神経合併症としては無菌性髄膜炎から脳炎まで種々ありえます。脳炎では 小脳炎が多く、小脳失調をきたすことがありますが予後は良好とされています。

脳炎は稀で1万例に2.7程度ですが、成人に見られます。急性期にアスピリ ンを服用した小児では、ライ症候群が起こることがあるので注意が必要です。免疫機能が低下している場合の水痘では、生命の危険を伴うことがあるので十分な注意が必要である。

(感染情報センター)

一方、85歳の人の約50%が帯状疱疹に罹患します。80歳までに3人に1人が帯状疱疹罹患と推定。水痘罹患歴のある人の約10%~30%が生涯に一度は帯状疱疹を発症します。定期接種対象を65歳以上としていますが、接種対象を疫学的な調査に基づいて絞るべきでしょう。(議事録参照)

Q4 コロナとの関連性は?

帯状疱疹の発症に関する新たな大規模観察研究が米国で2020年に実施され、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が50歳以上の成人での帯状疱疹の発症リスクを高める可能性があることが報告されています(注4)

帯状疱疹の発症には免疫機能の低下による「水痘・帯状疱疹ウイルス」の再活性化が関係しています。米国の調査では、50歳以上で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断された人は、診断されなかった人と比較して、帯状疱疹の発症リスクが高い可能性があることが示唆された報告もあります。

Q5水ぼうそうとの関係は?

水痘帯状疱疹ウイルスはヘルペスウイルス科のα亜科に属するDNAウイルスであり、他のヘルペスウイルスと同様に初感染の後、知覚神経節に潜伏感染す る。ウイルスは通常気道粘膜から侵入し、鼻咽頭の侵入部位と所属リンパ節にて増殖した後、感染後4~6日で一次ウイルス血症を起こす。これによりウイルス は他の器官、肝、脾などに散布され、そこで増殖した後二次ウイルス血症を起こし、皮膚に水疱を形成する。ウイルスは発疹出現の5日前ころから1~2日後ま で、末梢血単核球から分離される。

自然宿主はヒトのみであるが、世界中に分布し、その伝染力は麻疹よりは弱いが、ムンプスや風疹よりは強いようです。発疹出現の1~2日前から出現後4~5日、あるいは痂皮化するまで伝染力があリます。

Q6 治療法は?

治療は、抗ウイルス薬が中心。薬を使ってウイルスの増殖を抑制することで、急性期の皮膚症状や痛みを緩和し、合併症や後遺症を軽減。できるだけ早期の治療開始が重要。水痘のように、全身に水疱が出現したり高熱を伴ったりする場合は、点滴による治療が必要なことがあるので、入院設備のある皮膚科を受診する。帯状疱疹の発疹が治った後でも、ウイルスの攻撃によって神経に傷跡が残って、痛みだけが長い間残ることがある。この症状は帯状疱疹神経痛と呼ばれ、高齢の方や、帯状疱疹が重症であった方に起こりやすいといわれている。主に、内服薬による治療を行なうが、痛みが激しい場合には、痛みの治療を専門とするペインクリニックなどで、「神経ブロック」という神経の周りに局所麻酔を直接注射する治療を行なうこともあります。

Q7 水ぼうそうは小児の病気だったのでは?ワクチン開発の経緯は?

水ぼうそうは白血病や悪性リンパ腫の子供がかかると命に関わる病気です。兄弟姉妹内感染も多く(水ぼうそう90%、麻しん(99%)おたふく風邪(60〜70%)とされており、家族内で白血病の子供がいる場合は予防のためにワクチンをしておく必要があります。健康な子どもではワクチンをして抗体ができない場合もあります。1回接種では8%前後の子どもに免疫ができないので、近時は2回接種がすすめられています。

ワクチンを受けて、水ばうそうにかからずにすんだ場合でも、帯状疱疹が出ることがあります。帯状疱疹からも水ぼうそうがうつります。水ぼうそうワクチンを接種すると、高齢化してから帯状疱疹になる確率も低くなるという人もいますが、2014年までは任意接種で接種率も低かったためにワクチン世代の人が高齢化したいない現在、その後帯状疱疹のかかるのが減ったかのエビデンスはなさそうです。

Q8 水ぼうそうワクチンの副反応?

副反応は、局所反応が6%、1週前後に5%以下の子どもに発熱、5%の子どもに水疱が出ると報告されています。

2013年4月〜2019年4月末までの接種可能人数約1200万人中副作用報告は275人で、うち重篤が109人あります。単独接種で小脳失調、帯状疱疹性髄膜炎、ヘルペス眼感染などが報告されています。同時接種での脳炎の発生例も報告されています。

一方感染状況は、1999年4月の感染症法施行後の感染症発生動向調査によると、約3,000の小児科定点医療機関から毎週1,300~9,500例の報告がありました。季節的には毎年12~7月に多く、8~11月には減少 しており、罹患年齢はほとんどが9歳以下です。

現在、50歳以上の人に、帯状疱疹予防として水痘ワクチンがすすめられていますがなぜでしょう?

Q9 ワクチンはどう開発されてきた?

1875年 Steinerによって、水痘患者の水疱内容を接種することによって水痘が発症することが示され、1888年von Bokayによって、水痘に感受性のある子どもが、帯状疱疹の患者との接触によって水痘が発症することが確認されました。

1954年にThomas Wellerによって、水痘患者および帯状疱疹患者いずれの水疱からもVZV(水痘帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV)が分離されることが確認され、その後の研究によって1970年代に日本で水痘ワクチンが開発され、現在水痘の予防に使用されています。

日本では 1987 年に水痘の予防として乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)が製造販売承認され、2014年10月に予防接種法に基づく定期接種に導入されましたが、定期接種導入前の接種率は 30~40%程度で、毎年 100 万人規模の水痘の流行を繰り返してきました。

Q10 帯状疱疹の原因と予防接種の関係は?

2008 年から 2009 年に日本で実施された疫学研究では、帯状疱疹全体の罹患率は 10.9/千人・年ですが、男性の罹患率 8.5/千人・年に対して、女性の罹患率は 12.8/千人・年と高く、年齢、帯状疱疹の既往を調整したハザード比は 1.5 (95%信頼区間(confidence interval:CI) : 1.2~1.8) 5 と報告されています。

予防接種法に基づく感染症流行予測調査によると、成人の VZV(水痘帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV) に対する抗体保有率(酵素抗体法:EIA 法による。4.0 以上で抗体保有と考える。 )は 90%以上と報告されました。日本の成人のほとんどが VZV に既感染で、帯状疱疹の発症リスクを有しています。

子どもへの水痘ワクチンの定期接種化により、 2015 年以降、小児の水痘患者数が減少しているとされています。水痘感染者は、2014年10月の水痘ワクチン導入後、小児科定点報告60~70越えから20前後に下がっています。(コロナ時期はさらに下がっている。)しかし、入院例は2015年以降(コロナを除き)減っていません。重症化予防への効果は過剰に評価されているかもしれません。

VZV 既感染者にとって、水痘患者との接触による VZV に対する免疫のブースター(増強)の機会が減少することで、帯状疱疹患者が増加する可能性があります。ワクチン接種が進み水痘患者数が減った結果(重篤患者数には影響がなくても)、ワクチン接種ではブースターがかからず帯状疱疹患者数が増えていると言えます。帯状疱疹患者が感染源となってきていて重症化する人への感染を予防するために高齢者一律に帯状疱疹ワクチンをすることが果たして合理的な予防方法になるかは疑問です。(私見)

Q11 なぜ生ワクチンではなく組み換えワクチンが推奨され始めているのか?

帯状疱疹生ワクチンについて、大田区の説明書によると、1回接種の予防効果は約50~60%(持続期間は接種から7年程度)、しかし別のデータでは7年目には17%にまで落ちる)

生ワクチンは1回接種2回接種とも抗体価の上昇は同程度に対して、

不活化ワクチンは大田区の説明書によれば2回接種の予防効果は50歳以上で97%、70歳以上で90%(持続期間は接種から10年以上)

これに対して、厚労省の掲げるファクトシートでは、60歳以上1回目1年以内68.7%、8年目は4.2%。2回目接種すると8年目83.3%、10年目73.2%)として2回接種が推奨されている。(ワクチントーク全国 青野典子さん)

しかし、生ワクチンは本来一生ものの効果(抗体継続)が言われてきました。生ワクチンの効果自体が弱まることの説明は不明。不活化ワクチンは複数回の接種で免疫がつくとされていますが、大田区が挙げるデータや厚労省のデータがどのようなデザインで行われていたのかわかりません。

水ぼうそう感染後神経に潜んで帯状疱疹を引き起こすことに対してワクチンを接種すること自体の意味、とりわけここにきて不活化ワクチンや組み換えワクチンが推奨される意味とその内容について考えてみましょう。

Q12 推奨されているワクチンは?日本での導入経緯?

日本での導入経緯

(ファクトシート第2版:61回基本方針分科会2024.7.18提出: 11月1日改定 前出)

- 2016 年 3 月から、乾燥弱毒生水痘ワクチンに 50 歳以上の人に対する帯状疱疹の予防効果が効能として追加承認されたことを受け、2017 年 2 月に「帯状疱疹ワクチンファクトシート」が第 6回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会に提出されました。

- 2018 年 3 月に乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについて 50 歳以上の人に対する帯状疱疹の予防を効能・効果として製造販売が承認され、2020 年 1 月に販売開始となりました。

- 2023 年 6 月に「帯状疱疹に罹患するリスクが高い 18 歳以上の者」にも適用拡大されました。

- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの有効性・安全性等や乾燥弱毒生水痘ワクチンの帯状疱疹予防についての有効性の持続期間等についての知見が一定集積したことを受け、2023 年 11 月の第 21 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会にて、「帯状疱疹ワクチンファクトシート」の更新版を作成することが議論された。

Q13 定期接種化予定の2つのワクチンとは〜説明によれば

•乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン)

•海外で承認されている ZOSTAVAX®と比較して、日本の乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」はウイルス力価と大きな差はない。 ZOSTAVAX®および乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 の帯状疱疹予防としての接種時の安全性について特段の懸念は報告されていないが、 50 歳以上を対象とした国内臨床試験では、ワクチン接種後 6~8 週までの副反応の発現割合は 50.6% (5%以上[注射部位の発赤、そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結]、1~5%未満[発疹、倦怠感]、1%未満[紅斑、そう痒、関節痛、筋骨格痛、動悸、疼痛])であった。

•60 歳以上を対象とした大規模研究では、ワクチン接種群はプラセボ群と比較して接種後の有害事象に有意差は認められなかった。

•乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス)

•50 歳以上または 70 歳以上を対象とした Shingrix®の海外の臨床試験では、接種部位の有害事象は頻度が高く報告されるが、ワクチン接種に関連する死亡例は報告されず、同臨床試験において日本人を対象としたサブグループ解析においてもワクチン接種と関連する重篤な有害事象や死亡は認められなかった。

•また、自家造血幹細胞移植患者、造血器腫瘍患者、化学療法中の患者等の免疫抑制状態にある者に対する接種の安全性も報告されており、ワクチン接種と関連する重篤な有害事象や死亡例は報告されなかった。

•国内ではビケン乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」が2016 年 3 月

•海外では、阪大微研の乾燥弱毒生水痘ワクチンと同じ Oka 株を元に作製されている弱毒生帯状疱疹ワクチン ZOSTAVAX®が発売

•2018 年 3 月にはグラクソ・スミスが乾燥組換え帯状疱疹ワクチShingrix(VZV ウイルス粒子の表面タンパク質の一つである glycoprotein E(gE)とアジュバント AS01B を組み合わせた組換えサブユニットワクチン)

• ファクトシートでは結論としては、

• ワクチンの有効性について、i)生ワクチンの有効性への年齢の影響、 ii)組換えワクチンについて、帯状疱疹発症者に対する PHN 発症予防の「上乗せ効果」の二点は、十分なデータが得られなかったことから分析には含めていない。これらの要素は、生ワクチンにとって有利 (組換えワクチンには不利)な推計となり、追加的なデータの収集が必要である。と結ばれています。

Q13 2種類のどちらが優れてかの評価は妥当か?

(ネット上では)

- 予防効果に関してはシングリックスがビケンを上回ります。 ビケンの発症予防効果は約50%程度とされ、帯状疱疹後神経痛(PHN)の発症を3分の1に抑えると言われています。 一方シングリックスの発症予防効果は50歳以上の人で約97%、70歳以上で90%です。

- •接種完了後、会計の際、接種料金から助成額(生ワクチンは3,000円、不活化ワクチンは1回につき6,000円)を差し引いた金額をお支払いください。2024/11/05

- •価格や効果が異なり、どちらも効果は一生ではありません。 一つは生ワクチン(ビケン)で1回の接種で予防効果は50%程度で5年を過ぎると効果が落ちてくると言われています。 費用は8,000~10,000円程度で接種を受けられ、このうち4,000円が助成されます。

- •不活化ワクチン(シングリックス)です。2回の接種が必要ですが予防効果は90%で10年程度持続すると言われています。1回22,000円程度で1回あたり10,000円が助成されます。副反応は少ないですが局所の痛みは生ワクチンよりも強く頻度も高いです。

- •2014年10月から小児の水痘ワクチンの定期接種となりました。これにより水痘ウイルスに晒されることが減ることから、海外と同様に帯状疱疹になる人が増える傾向にあると予想されています。50歳になったら帯状疱疹ワクチンの接種を、特に70歳以上または帯状疱疹になったことがある方はシングリックスの接種を検討されてはいかがでしょうか

(文献では)

① (Klein NP, et al. Brit Med J 2023; 383: e076321.)によれば

- •ビケンと同様成分であるZOSTAVAXの効果の持続については、プラセボ対照の60歳代以上の1万4,279人を対象とした接種後7年間の追跡観察成績が報告されており、ワクチン効果は接種1年後に60%強、2~5年後は40~50%台となり、5年後以降は観察数が少ないため不明確であった7)。

- • Kleinらは米国の電子健康記録を用いてZOSTAVAX接種後12年間のワクチン効果について、50歳以上の接種群50万7,444人と非接種群99万8,203人で比較解析した8)。その結果、帯状疱疹の発症抑制効果は1年目の67.2%から10~12年目には14.9%、PHNに対しては同じく1年目の83.0%から10~12年目には41.4%へと経時的に低下していた。眼部帯状疱疹や帯状疱疹による入院に対する効果も同様だったことから、長期的に見るとZOSTAVAXの効果は低減するようである。(メディカルトリビューンより)

②Alexandra Echeverria Proano D, et al. Hum Vaccin Immunother 2024; 20: 2351584.

Glaxo Smith Klein plc:Press releases. April 17, 2024.

- •シングリックスのワクチン効果については、今年中国で行われた第Ⅳ相多施設共同観察者盲検プラセボ対照ランダム化比較試験の結果が報告された9)。50歳以上の6,128人を対象にシングリックスまたはプラセボを2回筋注し、接種後12カ月時点における帯状疱疹の発症人数を見たところ、プラセボ群では2,991人中31人に対し、シングリックス接種群では2,965人中0人と有効性は100%、安全性に関しては既報と同様であった。

•また、シングリックスの効果の持続に関しては、本年4月に50歳以上を対象とする2つの第Ⅲ相試験を統合し、7,000人以上の被験者が参加したZOSTER-049試験の結果に注目したい10)。接種後6~11年の有効性は79.7%(95%CI 73.7~84.6%)、接種後11年目では82.0%(95%CI 63.0~92.2%)、各年でも有効性が示されている。70歳以上のみに絞り込んでも接種後6~11年の有効性は73.1%(95%CI 62.9~80.9%)とほぼ変わらず、経時的な有効性の低減は極めて少なく、新たな有害事象も確認されなかった。 (メディカルトリビューンより)

Q 14 副反応は?

2006 年から 2015年までの 10 年間に、50 歳以上の帯状疱疹ワクチン接種後に、23,092 件の有害事象が報告された。

•重篤な有害事象は 851 件(4%)、

•うちアナフィラキシーショックが 36 件を占めたが、死亡の報告はなかった。

• 106 件の眼帯状疱疹のうち 15 件が重篤な有害事象と認められた。接種者に接触した 96 人に皮疹を認め、そのうち 12 人は肺炎や意識障害などを合併して重症で、帯状疱疹様、水痘様疾患が見られた 。

•米国のワクチン安全データベース(VSD; Vacギラン・バレー症候群の発生率は 100 万接種に対して 3.3 から 6.3 と推測されているが 166-168、別の VAERS への報告に基づいた分析では、帯状疱疹ワクチン接種が、ギラン・バレー症候群、多発性硬化症、視神経炎、全身性エリテマトーデス、血小板減少症や血管炎などの重篤な自己免疫関連疾患を悪化させたり誘発させることはない、と結論付けられた。

•アフターコロナのドル箱かもしれませんが、持ってる抗体が弱っているところのウイルスを入れても予防できる(また、重症化予防効果?)だけの威力はなさそうです。費用対効果はどの会社のも悪そうです。

•体力、免疫力が落ちた時に「復活する」ウイルスに効くのはワクチンではなくて免疫力を上げるための食や環境整備では?

Q15 日本での副反応報告

乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン シングリックス グラクソ・スミスクライン株式会社

副反応検討部会2024.10.25資料2-6より

2020(令2)1月~2024.6.30(令6) (青野典子さんより)

•接種可能延べ人数 2,069,130回

• 副反応報告 製造販売業者 209(0.0101%)

• 医療機関 25(0.0012%)

• うち重篤 13(0.0006%)

• 症状別一覧より(抜粋)

•死亡 3 、眼帯状疱疹 1 、耳帯状疱疹 1、帯状疱疹 7、

•帯状疱疹性髄膜脊髄炎 1、脳炎 1、肺炎 7、間接リュウマチ 23

•心筋炎 1、心膜炎 1、ギラン・バレー症候群 3、ADEM 4 など

ワクチンに関する死亡報告一覧より

•・2023.06.20接種 70歳男 61日後ADEM 141日後死亡

•(ADEM一覧より:04.18①接種 08.11投与52日後感冒症状 08.19ADEM 死亡)

•・2023.11.22接種 76歳男 接種後発熱腹痛 接種2日後受診 接種4日後心肺停止状態で発見

•・2022.06.15接種 71歳男 接種41日後帯状疱疹発症 約2か月後癌により死亡

•・接種日不明 女 帯状疱疹発症(日付不明) 子宮頸がんにより死亡

•・2023.01.31接種 69歳男 接種翌朝意識のない状態で屋外で発見 心肺停止 飛び降り自殺による外傷 報告医関連あり

•・接種日不明 不明 血栓及び心筋炎(日付不明)

•・2022.06.13接種 80歳女 接種38日後 コロナワクチン接種後発熱を家族に伝える。接種39日後死亡しているの得悪家族発見 死因は心筋梗塞

•・2022.04.04接種 83歳女 接種12日後死亡確認

ワクチン接種後のADEM/GBS一覧より

•

1.2021.07.09 50歳男 07.17ADEM 07.19静脈 血栓症

2.2022.01.27 74歳女 11.25①接種 02.20接種24日ギラン・バレー症候群 04.25回復

3.2021.10 40歳女 ADEM

4.不明 男 ギラン・バレー症候群 2023.09.11医師より情報

5.2021.10 41歳女 ADEM 大脳機能障害

6.2024.05.18 64歳男 接種9日後(05.25)ギラン・バレー症候群 後遺症あり~

7.2022.10 58歳女 2022.08①接種 ギラン・バレー症候群

Q16 T細胞レベルで見た効果なし

山本英彦さん(医師)によれば、帯状疱疹ワクチンそのものの必要性に疑問があるということです。

水痘帯状疱疹ウイルス暴露及び高力価生ワクチンに対するT細胞の反応及びT細胞活性化のレベル(Fields Virogy

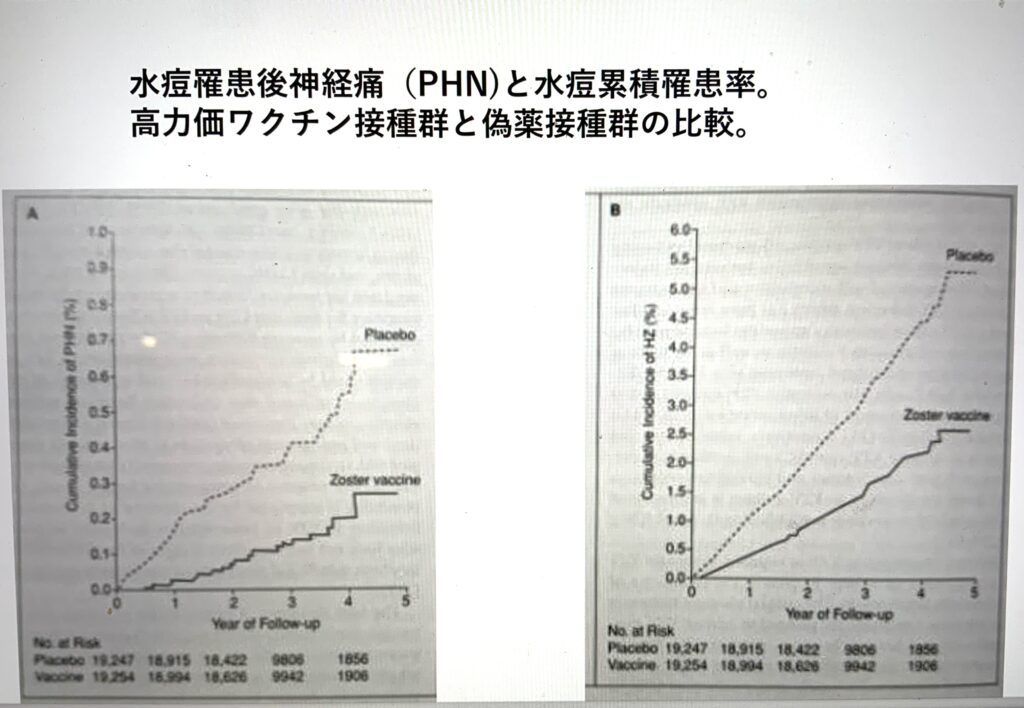

fifth editionより)によると、ワクチンを接種して一旦上昇したT細胞反応も年齢経過とともに低下することがわかっています。(図1)。

水痘罹患後神経痛(PHN)と水痘累積罹患率、高力価ワクチン接種群と偽薬接種群の比較においても重症化予防効果を期待できないことが明らかです(図2)。

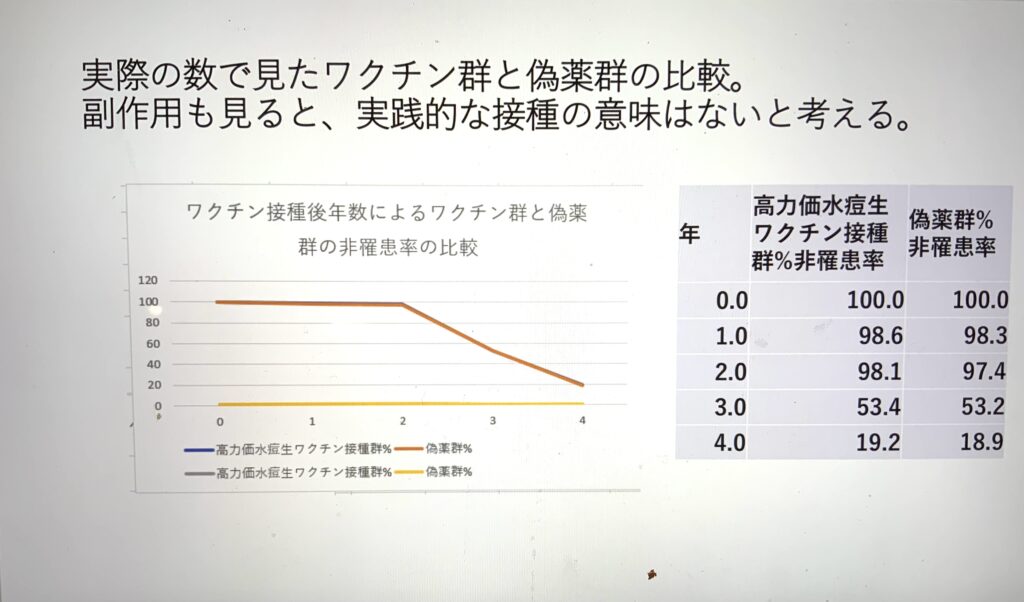

実際の数で見た場合のワクチンと偽薬群を比較して4年後には接種の意味を見出せません(図3)

アフターコロナの予防接種。帯状疱疹ワクチン、それでもつ必要があるのか、よく考えていただきたいです。

(古賀 真子)

(注1)

鈴木委員 政策というのは、エビデンスに基づきつつも、エビデンスのみで決まるわけではないということは理解しておるつもりです。

今、お話を伺って、エビデンスに基づく限りは、例えば組換えワクチンのみにする、対象者を50歳以上、それから、18歳以上のハイリスク者にするという選択肢もあるけれども、我が国の予防接種プログラムの制度及び運用の現状も考慮して、ほかのワクチン、例えば高齢者のPPSVなどと同様に、65歳以上及び60歳以上で免疫機能不全がある方を対象とした、こういった整理を明確にしておくことが大事だと思いますので、あえて伺いました。

今、説明を伺って、おおむね納得したところですが、ただ、最後の18歳以上のハイリスク者に対する接種について、確かに定期接種のプログラムでカバーするのが難しいというのは、運用上そうなるのかというところも理解できなくはないのですが、例えば予防接種プログラム以外、具体的にはともかく、医療の側でこういった対象者に対して、やはり何らかのサポートがされるような仕組みを考えていただきたいと思っております。

以上です。

○脇田部会長 ありがとうございました。

帯状疱疹だけに限らずという御意見だと受け止めましたので、事務局におかれましては、この御意見も今後の検討課題にしていただければと思いました。よろしくお願いします。

今日、議論がありましたけれども、もちろん医学的なエビデンスに基づいて、様々なことを決めていくわけですが、その中で、実施における方法といいますか、実施方法における安定性であったり、あるいはプログラムを安定的に運用するという観点からも、決めていくところがあるのだということが議論できたと思います。

帯状疱疹の定期接種が成人に行われるということは非常に重要なことだと思いますし、今回、皆さん大きな異議はなかったと受け止めましたので、事務局の案の方向性で、帯状疱疹の定期接種を進めていただくということで、基本方針部会としては結論としたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。

それでは、様々な御意見をいただきましたので、そちらの意見も踏まえまして、今後の定期接種化に向けた手続を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今、坂元委員からお話をいただいたとおり、これは国からの財政支援という形になりまして、地方交付税措置ということでお願いをしております。計算式の中に定期接種の費用、あるいは事務的費用も含めて、費用を勘案して支援をさせていただいているというのが現状になります。これは極力自治体の皆さんの実績に応じた形で措置をしていくことが非常に重要でありますので、次年度に向けて、そういった費用が確保できるよう、今、政府内で調整中でございますし、そういった形で定期接種を進めていただく中で、そういったところが救済的な支援として行われているということについては、そういう体制で進めていくというところが原則だと思っております。

他方、これは地方交付税措置だというところがございますので、費用としては、結局1対1にはなっていないところがございます。そういう観点でいきますと、自治体の皆さんからすると、有利な面と不利な面がありまして、特に有利な面という点で言えば、例えばHPVのキャッチアップについて、今回、一度打たれた方の経過措置について御議論いただきましたが、それについてもし補助金的なことを考えるのであれば、事前に勘案した方のはみ出たものだという形で考えようもあるのですけれども、実際の接種機会が生じるのは翌年度であるというところで、費用の発生を考えますと、そういったところを勘案しなくていいのかというところもございます。そういった措置も含めて、支援を検討していくというところがございますので、多少の実績と乖離をする場合もございますが、繰り返しですが、極力の実績に近づくような形で支援ができるよう、これは関係機関と調整を進めておりますし、今後も不足のない形で支援を検討していきたいと思ってございます。

(注4)Bhavsar A. et al.: Open Forum Infectious Disease. 9(5), 2022, ofac118